Solarthermie: Die Wärme der Sonne für Heizung und Warmwasser nutzen

Mithilfe der Solarthermie können Hauseigentümer die Energieder Sonne nutzen, um zu Heizen und Brauchwasser zu erwärmen. Wann sich Solarthermie lohnt und was es zu beachten gilt.

Wie funktioniert Solarthermie?

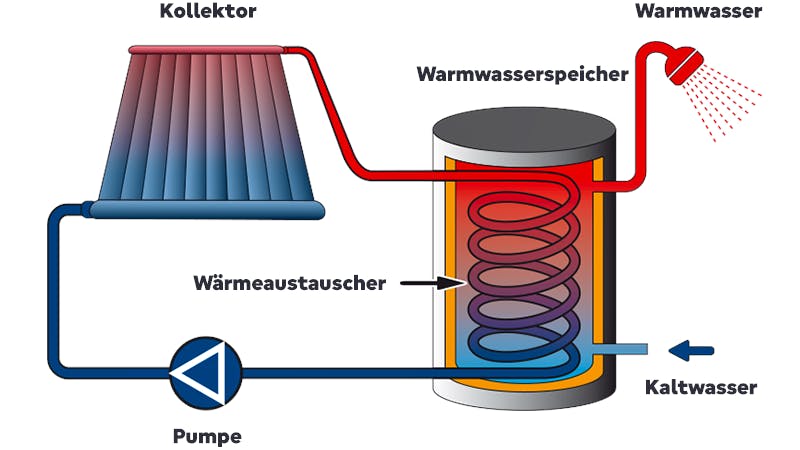

Der Aufbau einer Solarthermieanlage. Grafik: arahan |stock.adobe.com

Die Solarthermie funktioniert über einen Kreislauf. Sonnenkollektoren der Thermischen Solaranlage auf dem Dach oder an der Fassade absorbieren das Sonnenlicht und wandeln es in Wärme um. Die Wärme wird über eine besondere Flüssigkeit zu sogenannten Solarspeichern transportiert. Im Solarspeicher wird das darin enthaltene Wasser durch das Wärmeträgermedium erhitzt, um es bei Bedarf für die Warmwasserbereitung nutzen zu können. Erkaltet fließt das Wärmeträgermedium wieder zurück zur Solarthermie-Anlage auf dem Dach, wo es wiederum erhitzt wird. Der Kreislauf beginnt von Neuem.

Neben der Warmwassererzeugung kann die Solarthermie auch zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Auch hier ist die Funktion zunächst so, dass die Sonnenkollektoren Wärme erzeugen, die über ein Wärmeträgermedium zu einem Pufferspeicher geleitet wird, wo Wasser erwärmt wird. Die gewonnene Wärme unterstützt die Heizungsanlage, wodurch Energie eingespart werden kann.

Eine Kombianlage nutzt die Solarthermie sowohl für die Warmwasserbereitung als auch zur Heizungsunterstützung.

Solarthermie: Welche Kollektoren gibt es?

Das Herzstück jeder Thermischen Solaranlage sind die Solarkollektoren. Es gibt auf dem Markt unterschiedliche Arten von Solarkollektoren, die unterschiedliche Einsatzzwecke haben. Manche arbeiten effektiver bei kalten Witterungsbedingungen, andere sind wiederum effektiver bei warmen Bedingungen. Je nach Region und Witterung am Standort muss man sich für das geeignete System entscheiden.

Flachkollektoren

Flachkollektoren bieten ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Solarthermie. Foto: Björn Wylezich | stock.adobe

Flachkollektoren sind eine weit verbreitete Art von Solarkollektoren, die zur Nutzung von Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung eingesetzt werden. Sie bestehen aus einem flachen Gehäuse mit einer transparenten Abdeckung, normalerweise aus Glas, und einem Absorber im Inneren. Der Absorber ist ein dunkel beschichtetes Blech, das die Sonnenstrahlung absorbiert und in Wärme umwandelt.

In Flachkollektoren sind Rohranschlüsse integriert, durch die das Wärmeträgermedium, typischerweise Wasser oder eine Wärmeträgerflüssigkeit, ein- und ausströmt. Die Sonnenenergie erhitzt das Wärmeträgermedium im Absorber, und die erwärmte Flüssigkeit wird dann zu einem Warmwasserspeicher geleitet.

Flachkollektoren gibt es in verschiedenen Größen, wobei eine gängige Größe etwa 2 Quadratmeter beträgt. Das Gewicht liegt in der Regel bei etwa 40 Kilogramm. Sie bieten ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis und sind eine kostengünstige Option zur Nutzung von Solarenergie.

Flachkollektoren eignen sich hervorragend zur Bereitstellung von Warmwasser und können auch für die Heizungsunterstützung in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt werden. Mit einer durchschnittlichen Flachkollektorfläche von etwa 1,2 bis 1,5 Quadratmeter pro Person und einem Speichervolumen von etwa 80 bis 100 Litern kann das Trinkwasser im Sommer weitgehend allein durch die Solaranlage erwärmt werden.

Vakuumröhrenkollektoren

Röhrenkollektoren sind etwas teurer, dafür aber effizienteren Solarkollektoren. Foto: JuergenL | stock.adobe.de

Vakuumröhrenkollektoren sind eine fortschrittlichere Art von Solarkollektoren, bei denen der Absorber in einer luftentleerten Glasröhre eingebaut ist. Das Vakuum darin sorgt dafür, dass praktisch keine Wärmeverluste auftreten und die gesamte Sonnenenergie widerstandslos absorbiert und weitergeleitet wird. Selbst bei sehr hohen Absorbertemperaturen von über 120 Grad Celsius bleibt das Glasrohr außen kühl.

Im Vergleich zu Flachkollektoren sind sie etwa 20 Prozent leistungsfähiger, aber auch bis zu doppelt so teuer. Ihre erhöhte Leistungsfähigkeit macht sie besonders geeignet, um die Heizung effektiv zu unterstützen, vor allem in den Übergangszeiten im Frühling und Herbst.

Durch ihre kompakte Bauweise bieten sie den zusätzlichen Vorteil, dass sie in unterschiedlichen Ausrichtungen installiert werden können. Ob horizontal auf Flachdächern, um die Windlast zu reduzieren, oder an Fassaden, ähnlich wie Flachkollektoren. Diese Vielseitigkeit ermöglicht eine flexible Integration in verschiedene Gebäudestrukturen.

Hybridkollektoren

Hybridkollektoren sind eine spezielle Art von Solarkollektoren, die die Vorteile von Solarthermie und Photovoltaik kombinieren. Ihr Aussehen ähnelt Flachkollektoren. Sie ermöglichen die gleichzeitige Gewinnung von Wärme und Strom aus Sonnenenergie. Dies macht sie zu einer attraktiven Option für die energetische Versorgung von Wohngebäuden, Gewerbeimmobilien und öffentlichen Gebäuden.

Die Funktionsweise der Hybridkollektoren basiert auf der Integration von Wärmetauschern in die Photovoltaikmodule. Die oberste Schicht der Module besteht aus Photovoltaikzellen, die Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Darunter befindet sich ein Wärmetauscher. Der soll die restliche Sonnenenergie nutzen, die nicht in Strom umgewandelt wurde, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme kann dann für Heizzwecke oder zur Warmwasserbereitung verwendet werden.

Luftkollektoren

Luftkollektoren sind eine spezielle Art von Solarkollektoren, die die Luft als Wärmeträgermedium verwenden, um Wärmeenergie aus Sonnenlicht zu gewinnen. Auch sie ähneln Flachkollektoren. Im Gegensatz zu den üblichen Flach- und Vakuumröhrenkollektoren, bei denen Wasser oder eine Wärmeträgerflüssigkeit verwendet wird, nutzen Luftkollektoren direkt die Umgebungsluft.

Die Funktionsweise von Luftkollektoren ist recht einfach. Die Kollektoren bestehen aus einem Absorber, der aus einem dunklen Material besteht und Sonnenenergie absorbiert. Die absorbierte Wärme wird dann an die vorbeiströmende Luft abgegeben. Diese erwärmte Luft kann anschließend zur Beheizung von Räumen oder zur Erzeugung von warmem Luftstrom genutzt werden.

Luftkollektoren sind besonders gut geeignet, um größere Räume zu beheizen, wie beispielsweise Werkstätten, Lagerhallen oder landwirtschaftliche Gebäude. Sie eignen sich auch für Anwendungen, bei denen ein warmer Luftstrom für Trocknungsprozesse oder zur Belüftung benötigt wird.

Der Vorteil von Luftkollektoren liegt in ihrer einfachen Installation und Wartung, da keine komplexe Rohrleitung für das Wärmeträgermedium benötigt wird. Zudem sind sie oft kostengünstiger als andere Solarkollektoren. Allerdings ist ihre Effizienz in der Regel geringer als bei Wasser- oder Flüssigkeitskollektoren, da Luft eine geringere Wärmekapazität hat.

| Solarkollektortyp | Beschreibung | Besonderes Merkmal | Einsatzgebiete |

|---|---|---|---|

| Flaches Gehäuse mit transparenter Abdeckung | Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis | Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung | Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung |

| Evakuierte Glasröhren mit Absorber | Ca. 20 % leistungsfähiger als Flachkollektoren | Effektive Heizungsunterstützung | Effektive Heizungsunterstützung |

| Verwenden Luft als Wärmeträgermedium | Direkte Beheizung und Erwärmung der Luft | Beheizung größerer Räume, Trocknungsprozesse | Beheizung größerer Räume, Trocknungsprozesse |

| Kombinieren Solarthermie und Photovoltaik | Gleichzeitige Gewinnung von Wärme und Strom | Gebäude mit Bedarf an Wärme und Strom | Gebäude mit Bedarf an Wärme und Strom |

Solarthermie mit Solarspeicher für effiziente Nutzung

Ein Solarspeicher, auch als Solarwärmespeicher oder Pufferspeicher bezeichnet, ist ein Behälter, der zur Speicherung von erwärmtem Wasser oder Wärmeträgerflüssigkeit aus einer Solarthermieanlage dient. Fast alle Solarthermieanlagen brauchen einen solchen Warmwasserspeicher, weil das erhitzte Wasser nicht immer sofort verbraucht werden kann. Je nachdem, welche Rolle die Sonnenenergie bei der Warmwasseraufbereitung spielt, ob es also zusätzlich beispielsweise eine Gasheizung gibt, wird ein größerer Speicher benötigt. Soll auch im Winter gänzlich oder überwiegend mit Sonnenenergie geheizt werden, ist ein Pufferspeicher mit mehreren tausend Litern Fassungsvermögen notwendig.

In der Regel wird der Solarspeicher im Heizungsraum oder einem technischen Raum installiert. Die Größe des Solarspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Bedarf an Warmwasser und Heizung, der Größe der Solarthermieanlage und dem Energieverbrauch des Gebäudes.

Vorteile eines Solarspeichers

- Maximierung der Nutzung der Sonnenenergie: Ein Solarspeicher ermöglicht es, überschüssige Wärmeenergie zu speichern, die während der Sonneneinstrahlung erzeugt wird. So kann die Sonnenenergie effizient genutzt werden, auch wenn sie nicht kontinuierlich verfügbar ist. Dadurch kann Warmwasser auch in den Abend- und Nachtstunden bereitgestellt oder bei Bedarf für die Raumheizung verwendet werden.

- Optimierung des Eigenverbrauchs: Durch die Speicherung der erzeugten Wärmeenergie kann der Eigenverbrauch maximiert werden. Das bedeutet, dass mehr selbst erzeugte Energie genutzt wird und weniger Energie aus dem Netz bezogen werden muss, was zu Kosteneinsparungen führt.

- Flexibilität bei der Nutzung: Mit einem Solarspeicher kann die Wärmeenergie dann genutzt werden, wenn sie benötigt wird.

Wie groß muss eine thermische Solaranlage sein?

Die Dimensionierung einer Solarthermieanlage im Ein- und Zweifamilienhausbereich liegt normalerweise bei etwa 1 bis 1,5 Quadratmeter Flachkollektorfläche pro 10 Quadratmeter beheizter Fläche und einem Speichervolumen von etwa 80 bis 100 Litern pro Person für die Warmwasseraufbereitung. Mit dieser Größenordnung kann das Trinkwasser im Sommer weitgehend allein über die Solaranlage erwärmt werden. Der Jahresdeckungsgrad für die Trinkwassererwärmung liegt dabei bei etwa 40 bis 60 Prozent.

Der Rest der benötigten Energie muss über eine Zusatzheizung, abgedeckt werden. Die genaue Höhe des Zusatzenergiebedarfs hängt von der eingestellten Trinkwassersolltemperatur ab. Je niedriger diese Temperatur eingestellt ist, desto höher ist der Deckungsanteil der Solarenergie und entsprechend niedriger ist der Anteil der Zusatzenergie.

Mit welchen Heizsystemen kann man Solarthermie kombinieren?

Solarthermie kann mit nahezu allen gängigen Heizsystemen kombiniert werden. Das bietet den Vorteil, dass du deine Bestandsimmobilie mit einer Solarthermie aufrüsten kannst, um es an die Modalitäten des Heizungsenergiegesetzes anzupassen.

- Gas- oder Ölheizung: Solarthermie kann in Kombination mit einer Gas- oder Ölheizung genutzt werden. Dies reduziert den Einsatz von fossilen Brennstoffen und senkt die Heizkosten.

- Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe kann mit Solarthermie kombiniert werden, um die Effizienz des Systems zu verbessern. Die Solarthermieanlage liefert die Wärmeenergie für die Wärmepumpe, die diese dann nutzt, um Raumheizung und Warmwasserbereitung bereitzustellen. Dies reduziert den Stromverbrauch der Wärmepumpe und senkt die Betriebskosten.

- Biomasseheizung: Bei einer Biomasseheizung wie Holzpellets kann Solarthermie als Ergänzung dienen, um die Biomasseheizung zu unterstützen. Die Solarthermieanlage liefert einen Teil der benötigten Wärme, was zu einer Verringerung des Biomasseverbrauchs führt.

- Elektroheizung: Bei Infrarotheizungen oder elektrischen Fußbodenheizungen kann Solarthermie genutzt werden, um Warmwasser bereitzustellen und den Energieverbrauch der Elektroheizungen zu reduzieren.

Vor- und Nachteile von Solarthermie mit verschiedenen Heizsystemen

| Solarthermie mit | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Gas-/Ölheizung | Reduzierte Heizkosten, weniger CO2-Emissionen | Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, begrenzte erneuerbare Energiequelle |

| Wärmepumpe | Verbesserte Effizienz, geringerer Stromverbrauch | Höhere Anschaffungskosten, Abhängigkeit von Außentemperatur |

| Biomasseheizung | Nachhaltigere Wärmeerzeugung, reduzierter Biomasseverbrauch | Größere Lagerraum- und Wartungsanforderungen, höhere Anschaffungskosten |

| Elektroheizung | Nutzung von Solarenergie, geringerer Stromverbrauch | Höhere Betriebskosten, begrenzte Effizienz in kühleren Regionen |

Ist die Einbindung in das bestehende Heizsystem immer möglich?

Die Einbindung einer Solarthermie-Anlage in ein bestehendes Heizsystem ist in den meisten Fällen möglich. Die Umsetzung hängt von der Art des Heizsystems, dem Platzbedarf für die Solarkollektoren, der Verfügbarkeit eines geeigneten Speichers und der hydraulischen Integration ab. Dies kann nur ein Fachmann beurteilen.

In einigen Fällen können Anpassungen am bestehenden Heizsystem erforderlich sein, um eine reibungslose Integration zu ermöglichen. Dies kann beispielsweise den Einbau von zusätzlichen Komponenten wie einem Wärmetauscher, Regelungstechnik oder einer speziellen Solarstation umfassen.

In der Regel ist die Einbindung der Solarthermie auf Dauer immer wirtschaftlich sinnvoll, wenn die Einsparungen bei den Energiekosten die Investitionskosten über einen angemessenen Zeitraum ausgleichen können. Die Wirtschaftlichkeit kann auch durch staatliche Förderungen und steuerliche Anreize verbessert werden.

Wieviel kostet eine Solarthermieanlage?

Für einen Vierpersonenhaushalt wird eine Flachkollektorfläche von etwa 5 Quadratmeter benötigt. Ein Quadratmeter kostet etwa 300 Euro. Dazu kommt ein Solarspeicher von etwa 500 Litern. Weitere Kosten kommen für die Installation der Technik und verlegen der Rohrleitungen und Kabel dazu.

- Kosten für die Kollektoren: 5 Quadratmeter * 300 Euro = 1.500 Euro.

- Solarspeicher: Ein 500-Liter-Speicher sollte ausreichen: Kosten etwa 1.500 Euro

- Installation: Rohre, Solarpumpe & Zubehör kosten mit Montage rund 1.500 Euro

| Komponenten | Kosten |

|---|---|

| Flachkollektoren (5 Quadratmeter) | 1.500 Euro |

| Solarspeicher (500 Liter) | 1.500 Euro |

| Installation und Zubehör | 1.500 Euro |

| Gesamtkosten | 4.500 Euro |

Am Markt sind aber auch verschiedene Varianten von sogenannten Kombianlagen erhältlich, die sowohl zur Trinkwassererwärmung als auch zur Heizungsunterstützung dienen. Diese Systempakete sind speziell für Einfamilienhäuser und Wohnungen konzipiert. Für einen Vierpersonenhaushalt wird eine Flachkollektorfläche von etwa 16 Quadratmetern benötigt. Hinzu kommt ein Solarspeicher von einer empfohlenen Größe von 1.000 Litern. Die Kosten für Kosten für Montage und Zubehör belaufen sich auf rund 3.000 Euro.

Kosten für die Kollektoren: 16 Quadratmeter * 300 Euro = 4.800 Euro

Solarspeicher: Ein 1.000-Liter-Speicher kostet 2.000 Euro

Installation und Zubehör rund 3.000 Euro.

Gesamtkosten für die Solarthermieanlage mit Heizungsunterstützung:

| Komponenten | Kosten |

|---|---|

| Flachkollektoren (16 Quadratmeter) | 4.800 Euro |

| Solarspeicher (1000 Liter) | 2.000 Euro |

| Installation und Zubehör | 3.000 Euro |

| Gesamtkosten | 9.600 Euro |

Amortisierung: Wann zahlt sich eine Solarthermieanlage finanziell aus?

Die Amortisationszeit einer Solarthermieanlage hängt von unterschiedlichen Bedingungen ab, einschließlich der Anschaffungskosten, der eingesparten Energiekosten und der Höhe der finanziellen Anreize wie Förderungen.

Angenommen, der solare Deckungsgrad für Warmwasser und Heizung beträgt 20 bis 30 Prozent können bei einem jährlichen Verbrauch von etwa 5.000 Kilowattstunden (kWh) etwa 1.000 bis 1.500 kWh gespart werden. Bei einem Strompreis von 30 Cent pro kWh würde die jährliche Ersparnis somit zwischen 300 Euro und 450 Euro betragen. Das bedeutet für unsere zuvor errechneten 9.600 Euro Gesamtkosten ergibt sich folgende Amortisationszeit:

Rechnung: 9600 Euro / 450 Euro ≈ 21,3 Jahren.

Regelmäßige Inspektion und Reinigung

Die Wartungskosten von bis zu 150 Euro alle 2 Jahre müssen jedoch zusätzlich einkalkuliert werden. Dazu zählen:

- Inspektion der Kollektoren auf Verschmutzungen, Beschädigungen und Verstopfungen. Hier muss regelmäßig gereinigt oder eben auch repariert werden.

- Überprüfung der Rohrleitungen und Anschlüsse auf Dichtheit und Integrität.

- Kontrolle des Wärmeträgermediums hinsichtlich Füllstand und Zustand.

- Überprüfung der Regel- und Steuerelemente wie Temperaturregler, Pumpen und Ventile.

Solarthermie: auch solare Kühlung möglich

Mit Sonnenenergie kann man nicht nur heizen, sondern tatsächlich auch kühlen. Solche Anlagen nutzen das gleiche Prinzip wie Klimaanlagen. Diese erhitzen elektrisch angetrieben ein gasförmiges Kühlmittel, was aber auch die Sonne übernehmen kann. Das heiße Gas kondensiert unter Hochdruck und gibt dabei Wärme ab. Über ein Ventil gelangt es in eine Spirale mit sehr niedrigem Druck, wodurch es schneller verdampft.

Die für diesen Kreislauf notwendige Wärme wird der Umgebung entzogen, die kühle Luft in den Raum gepustet. Solche Klimageräte kommen bislang nur in Hotels und anderen großen Gebäuden in warmen Ländern zum Einsatz. Ansonsten rentiert sich der technische Aufwand nicht.